建築とデジタルツイン

「デジタルツイン」とは、フィジカル空間(現実空間)の状況を、サイバー空間(仮想空間)で双子(ツイン)のように再現するという概念です。

竹中工務店は、建築・まちづくりの一連のプロセスで、デジタルツインを活用するべく、技術開発を進めています。デジタルツインは、「デジタルツインという一つの技術」があるのではなく、「技術の集合」で成り立ちます。

例えば、フィジカル空間のデータを収集するIoT技術や、サイバー空間で分析する技術、フィジカル空間を制御する技術など。

サイバー空間でフィジカル空間の要素をモデル化することで、精度の高いシミュレーションが可能になります。

フィジカル空間 サイバー空間

サイバー空間

サイバー空間

サイバー空間建物の状況や人の動きなどをセンサーで収集し、サイバー空間に反映させます。膨大なデータをAIにて瞬時に分析し、サイバー空間上でシミュレーションができるようになります。

サイバー空間 フィジカル空間

フィジカル空間

フィジカル空間

フィジカル空間サイバー空間上でシミュレーションし、得られた知見をフィジカル空間へフィードバック。設備やロボットなどを動かします。

建築へのデジタルツイン活用イメージ

建てる前、建てるとき、建てた後、全ての工程でデジタルツインは活用されます。建築にはさまざまな情報が関わり、作用し合っています。例えば、気象や交通、人口などの「まちの情報」、利用者や技術者、運用者などの「人の情報」、構造や設備、管理などの「建物の情報」。情報がデータとして集積し、つながることで、よりリアルなシミュレーションができるようになります。

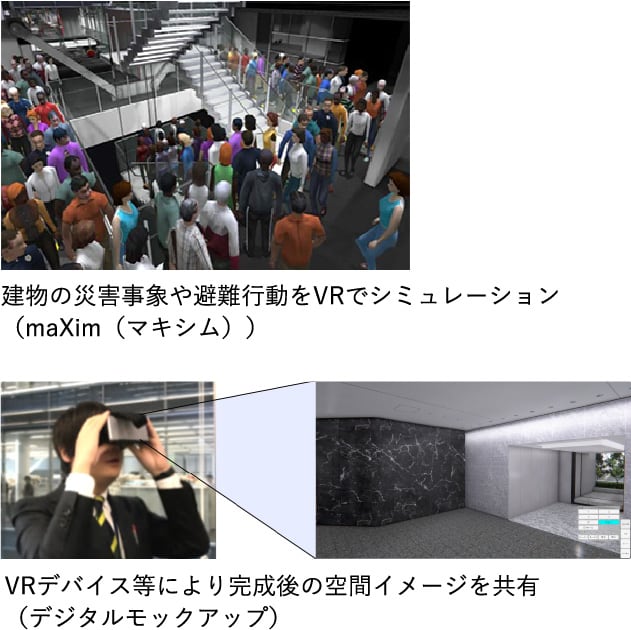

設計多様な情報を使い、シミュレーションの質と量を豊かにする

着工前に、サイバー空間上に竣工レベルで作り込みます(バーチャル竣工)。施工性を考慮した設計、建物運用データの知見を活用した設計が可能に。また、高度なシミュレーション技術により、数多くの設計パターンを出せる上に、多様な情報を加味した検証が行えます。そして、VRなどでリアルに可視化・体感することで、スムーズな合意形成がはかれます。

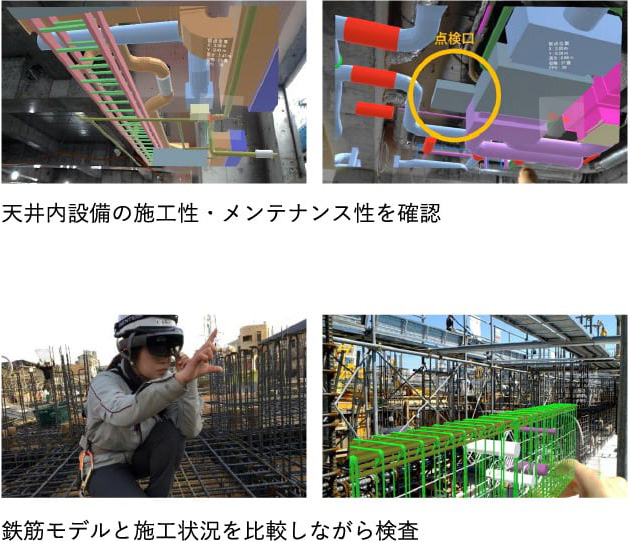

生産より早く・より確実に・より安全に作れる

施工計画から調達、製造、施工、検査までの各ステップでデジタルツインを活用します。例えば施工計画時は、サイバー空間でさまざまな施工パターンを検証することで、早い段階で最適な計画を策定できます。着工後も、MRゴーグルなどを使ってサイバー空間をフィジカル空間に重ね合わせることで、設備の収まりや見栄えなどを現地確認しながら進められます。

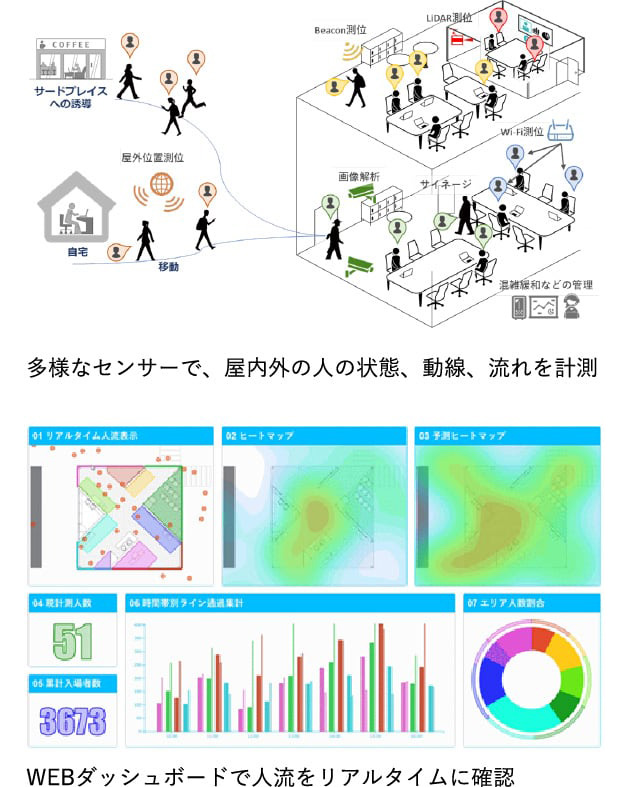

運用アップデートし続けるスマートビルに

デジタルツインにより、高度な建物管理、制御ができる「スマートビル」が実現します。スマートビルは、メンテナンス、エネルギー管理、利用者へのサービス提供など、高度なレベルで運用が可能です。さらに、建物や利用者の情報の収集→シミュレーション→最適化を繰り返すことで、建物の機能やサービスをアップデートさせていくことができます。例えば、建物の利用状況を適切に把握することで、テナント入居率や満足度の向上につながります。

デジタルツインで目指す未来

建物の価値を高め、長く使う

建物の価値を高め、長く使う

これまで、建物は「新しいこと(築年数が短いこと)」が価値でした。しかし、デジタル化すれば設備やサービスをアップデートしていけるため、築年数が経っても、価値を高め続けることができます。

そして、あらゆる建物のデータが集まれば、建物管理者や建設会社はそれを活用したサービス開発ができます。建物同士、データを共有・活用していくことで、建物の価値はさらに高まっていきます。

アップデートしていく長寿命建築が主流になれば、環境負荷の低減にもつながります。

まちとつながり、まちに貢献する

まちとつながり、まちに貢献する

環境やエネルギー、災害など、あらゆる社会課題を解決するべく、政府はスマートシティを推進しています。今後、まちのデジタルデータ基盤(都市OS)が整備され、データ連携していければ、まちづくりにも貢献できます。

また、交通情報や人流データと連携させた建物機能を追加したり、近隣の建物と共同でエネルギー管理を行ったりと、単一の建物内にとどまらない、幅広い運用も期待できます。

誰もが安全に・能力を発揮できる

誰もが安全に・能力を発揮できる

仕事へと変える

深刻になりつつある建設業界の労働者不足と高齢化。デジタルツインを活用することで、ロボットを高度に活用したり、蓄積されたナレッジを共有したり、遠隔で指示や操作をしたり、人員配置を自動化したりと、少ない人数でもスマートに施工できるようになります。

デジタルツインと併せて、ロボットの技術が進化していけば、人々は過酷で危険な仕事から解放され、年齢、性別、スキル、言語、勤務地などの壁を越え、能力を最大限発揮できます。働きやすく、働きがいのある建設業へ、デジタルツインの技術は建設業の魅力アップに貢献します。

竹中工務店のデジタルツイン技術

フィジカル空間の技術

情報収集/管理・制御

- フィジカル空間の情報を収集する技術

- 室内IoTセンシング(温度、湿度、照度、窓開閉)

- ヒューマンファクターセンシング、推定(着衣など)

- 人流計測

- 点群データ収集

- 犯罪リスクマネジメント

- 360度画像管理ソリューション「HoloBuilder」

- フィジカル空間を管理・制御する技術

- 建設現場の業務効率化アプリ「位置プラス®」

- エネルギーマネジメントシステム「I.SEM®(アイセム)」

- 運転最適化

- パーソナル制御システム

- AIを搭載した空間制御システム「Archiphilia™ Engine」

つなぐ技術

デジタル変換・フィードバックの基盤

サイバー空間の技術

分析・シミュレーション/可視化

- 分析・シミュレーションする技術

- 歩行群集シミュレーション「SimTread」

- 看護師行動シミュレーション

- ワーカーコミュニケーション予測

- 人流分析

- サイバー空間を可視化する技術

- コミュニティビジュアライズツール「曼荼羅」

- デジタルモックアップ

- 視環境シミュレータ

- XRを用いた可視化

研究開発チーム

人の感情や行動面も重視し、

人にやさしいデジタルツインを研究

デジタルツインを活用した建築が「当たり前」になる未来は、もうすぐそこまできています。人に優しいデジタルツイン建築を実現するためには、デジタル関連のテクノロジーだけでなく、人の心理や行動面の研究も欠かせません。これらをカバーするべく、多様な専門性をもったメンバーで集まり、活発な議論を行っています。

また、大学機関や他業種など、社外との共同研究も積極的に取り組んでいます。コモングラウンド・リビングラボはそのひとつ。これらの研究は、今後の建築のデジタル化の礎となる重要な技術となるはずです。どんなものも「当たり前」になると、それを指す言葉は使われなくなります。「デジタルツイン」という言葉が使われなくなる日を目指して、研究開発に邁進します。