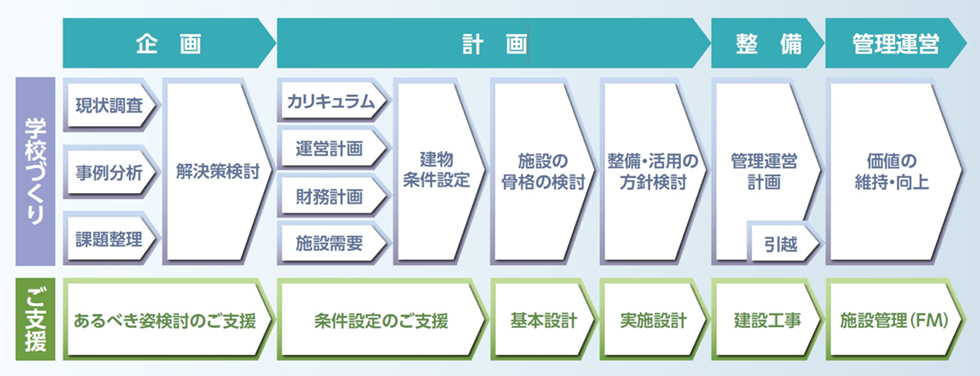

一人ひとりの個性を尊重し生きる力をはぐくむことの重要性が改めて認識されており、さまざまな形態の授業や多様な生徒たちの活動に対応できる多目的な学習環境の創出が、重視されるようになってきました。私たちは教室のみならず、キャンパス全体を学びの場と位置付け、能動的学習であるアクティブラーニングを可能とする空間、人と人とが出会い、共に高めあう空間づくりなど、学校ニーズに合った「自ら学び、個性を伸ばす」ための未来を見据えた施設づくりをご支援します。

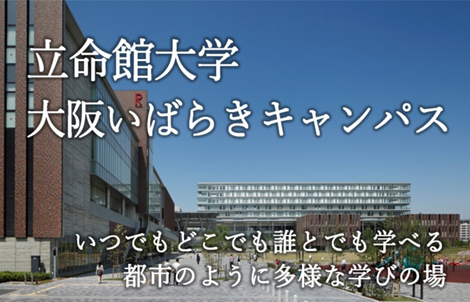

多様な学びの場の創出

さまざまな形態の授業や生徒たちの活動に対応できる学びの場を創出します。

キャンパス全体をラーニングプレイスとして計画

(立命館大学 大阪いばらきキャンパス OIC:Osaka Ibaraki Campus)

立命館大学大阪いばらきキャンパスは、2011年に策定された学園ビジョン「R2020-Creating a Future Beyond Borders 自分を超える、未来をつくる」に基づき、地域・社会に開かれ、アジアと世界をつなぐキャンパスとして、伊丹空港や大阪からアクセスしやすい広大な敷地に建設されました。「アジアのゲートウェイ」「都市共創」「地域・社会連携」という教学コンセプトのもと、主体的な学びのための多文化協働環境を実現しています。

1.コンコース

什器・備品を各所に配置し、気軽に学びや交流、情報発信を行うことができる。

-

コンコースの一画に設けられたスペース。

ホワイトボードやBOXチェアを用いて、プレゼンや打合せができる。 -

日本の伝統である「縁側」空間の知恵を生かし、内外の空間を積極的につなぐことで快適な空間を創出している。

-

2.i Commons

留学生との交流・プレゼン、言語学習など異文化コミュニケーションを主たる目的とした場。コンコースの一画にある。 -

3.Room

利用者を問わずに多目的に利用することができる空間。

コンコースの往来に、室内のアクティビティの様子が伝わる。

4.学部に特化した拠点 ― PS-Lounge と BA-House ―

大阪いばらきキャンパスには、利用者を限定せずに誰もが学びあえる多種多様な空間を設ける一方、ある特定の学部を中心とした学習拠点も設けている。

政策科学部の拠点であるPS-Lounge、経営学部の拠点であるBA-Houseはワークショップ形式で学生自らが学びの場を設計しており、その施設運営も学生が担っている。

クラス発表の準備や自治会活動など、多様なアクティビティに活用されている。

-

コンセプトやプランの検討 -

ワークセッションの様子 -

政策科学部を中心とした学習拠点「PS-Lounge」 -

経営学部を中心とした学習拠点「BA-House」

5.ぴあら(Peer Learning Room)

集積された図書資料などの豊富な学修環境を活用し、学生同士の能動的な学びを促進する。図書館は上層階ほど静粛な環境を保つゾーニングとしている。屋上の「ガーデンライブラリー」は図書館資料も持ち込むことのできる癒しの緑化空間となっている。

-

6.ラーニングシアター

壁面全周200mをスクリーンとした学びの場。 -

7.ラーニングスタジオ

自由にレイアウトできるアクティブラーニングルーム。

隣室とつなげた利用も可能。 -

8.SALL(Self-Access Leaning Lounge)

言語学習や演習の事前準備などの自律学習のための空間。

9.OIC Co-lab.

教員が、所属する学部・研究科の枠を超えて共同利用する研究施設。

海外とも通信できるTV会議システムを備える。教室とは一風変わった環境で、交流・発信ができる空間となっている。

10.R-AGORA

ポスターセッションやセミナーなど、情報発信やプレゼンができる市民開放施設。

色彩によるわかりやすい空間構成

A・C・D棟は南北の各ゾーンの壁・サイン・家具に、四季のテーマカラーを採用している。テーマカラーにより視覚的に位置の把握がしやすい構成としている。