Competition

Regenerative Islands

島しょ国の沿岸部を回復し、新たな島に成長させる

Jacques Rougerie Foundation−International Architecture and Innovation Competition 2023 最優秀グランプリ

「Jacques Rougerie Foundation-International Architecture and

Innovation Competition 2023」で最優秀グランプリと特別賞を受賞 Vol.1

竹中工務店はフランスのジャック・ルジュリ財団が主催する国際コンペ「Jacques Rougerie Foundation-International Architecture and Innovation Competition 2023」※ にて、「Regenerative Islands」で最優秀グランプリを、「Terraforming Ray」で特別賞をそれぞれ受賞しました。審査委員長は世界的建築家のドミニク・ペロー氏でした。

受賞したのは、東京本店設計部の若手設計者たちです。当社では毎年、設計部の入社2年目の社員が国際コンペにチャレンジすることを実施しています。意匠・構造・設備の部署を横断する数名のチーム構成で挑みます 。

受賞者たちは「実務経験を積む前だからこそ夢のある構想に挑むことができた」「コンペで得た経験や知見を今後の設計に役立てたい」と口をそろえます。

世界で評価された提案はどのように練られたのでしょうか。その舞台裏に迫ります。

※ 建築家ジャック・ルジュリ氏が創設した財団が毎年開催する環境建築デザインコンペ。「海面上昇に対応する建築」「海洋建築」「宇宙建築」の3つのカテゴリーがあり、「Regenerative Islands」は「海面上昇に対応する建築」、「Terraforming Ray」は「宇宙建築」のカテゴリーに応募した。

海面上昇に順応する建築:「Regenerative Islands」

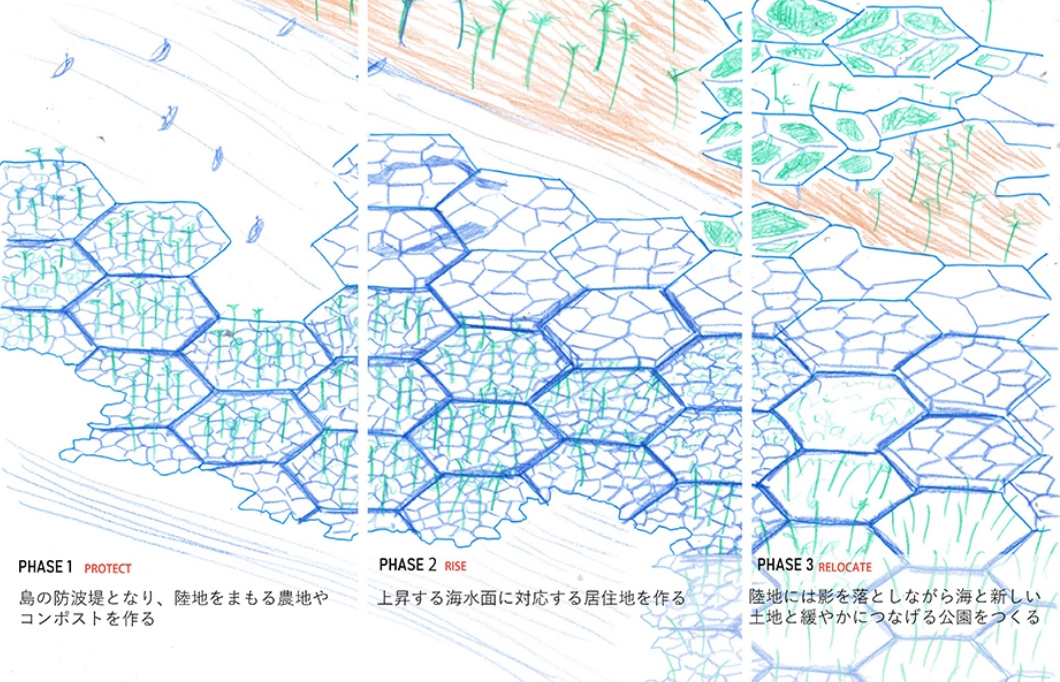

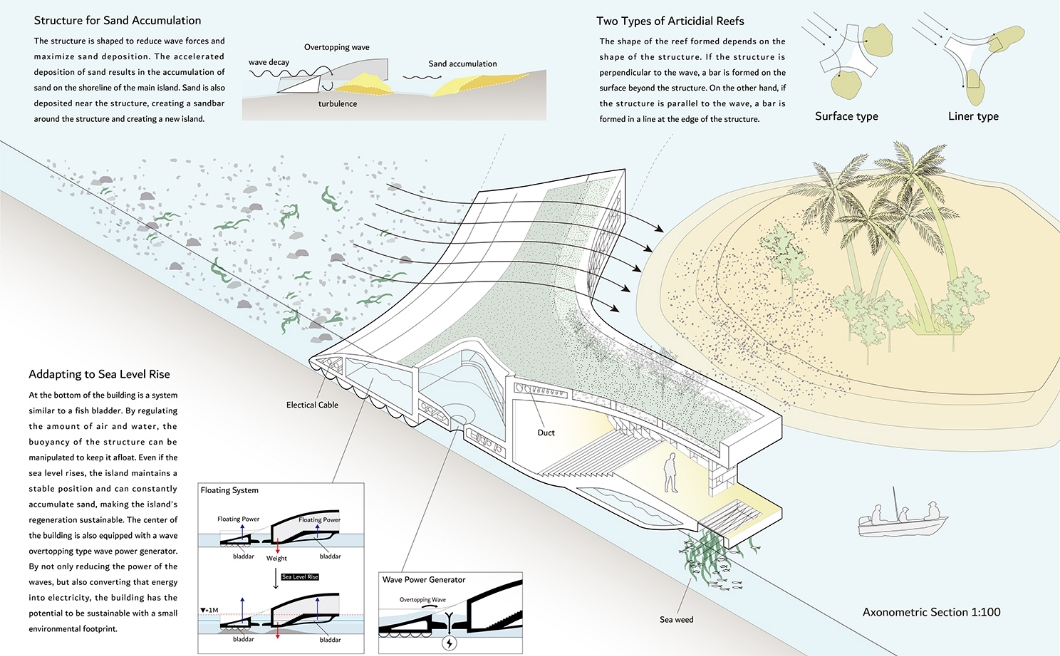

「Regenerative Islands」(再生する島々)は、海面上昇による島の水没や高潮で沿岸部が侵食されるという環境課題に対し、太平洋にある環礁諸島で陸と海の境界面を再生させる提案である。波の力を活用して砂を堆積させて、島を拡張していく。また、波動発電で再生可能エネルギーを創出したり、島から出るゴミを再生して建材にしたり、最先端の技術を駆使した提案となった。海面上昇問題を解決する構築物だけにとどまらず、さまざまな環境課題を克服するアイデアが盛り込まれた。

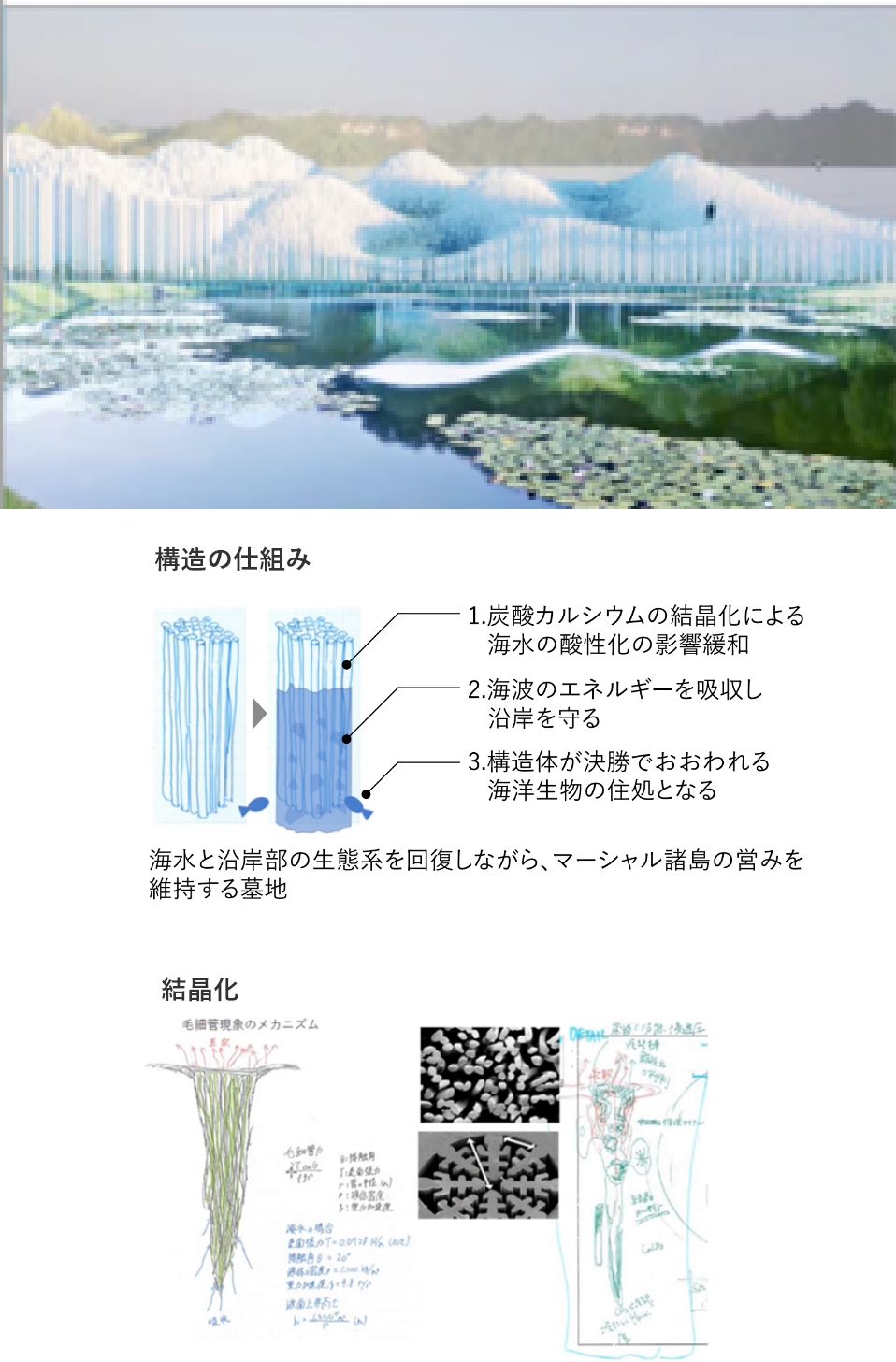

■ 第1案:Ocean Symbiosis Cemetey 海と共生する墓地

—— 島を再生するアイデアはどのように生まれたのでしょうか。

森 メンバー7人で地球環境について話し合い、それぞれがまずアイデアを出しました。でも、地球の環境課題はいろいろありすぎて、なかなか強い方向性が見つかりませんでした。

提出まで約3カ月の間で、設計部長によるデザインレビュー(DR)を2回やるのですが、2回目のDRが終わってもまだはっきりとした方向性が決まっていませんでした。

1回目のDRでは、水没の危機に瀕している沿岸部の墓地を保護する案をレビューいただきました。

松尾 サンゴの白化現象が問題になっているので、それを回復しながら堤防のようなものをつくれないかと考えていました。いろいろ調べると、炭酸カルシウムを構造体にする技術がありました。海中の炭酸カルシウムを吸収して構造体が成長すればいいなと。

影澤 海の酸性化がサンゴの白化の要因の1つなので、炭酸カルシウムを結晶化させることで酸化を防ぐアイデアです。それでどうやれば結晶化できるかなど、構造チームで詳細を検討していました。構造体が成長する案はDRでも面白がってもらえました。でも、なぜ墓地なのかとそもそものコンセプトを指摘され、検討し直すことになりました。

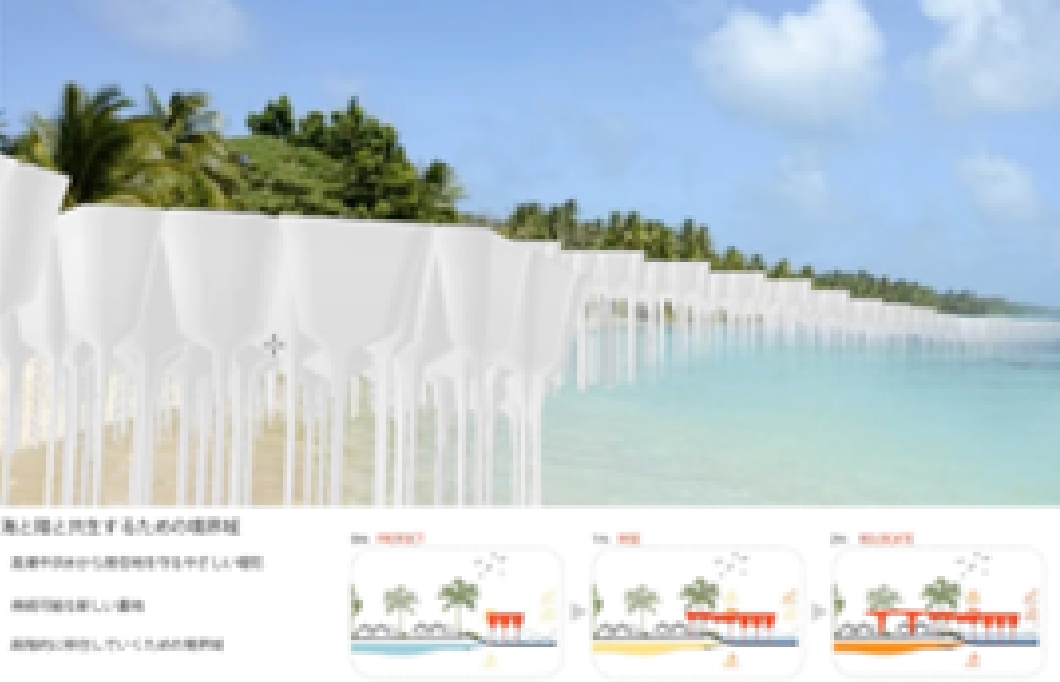

森 海面上昇という問題に対して、人々が新しい場所に移動する方法もありますが、やはり島で生きていく提案をしたいと思っていました。その時に堤防を立てて海と切り離した世界にはしたくないという感覚はメンバーで共有していました。そこで2回目のDRでは、堤防の役目を果たしつつ人の居場所になる案をつくりました。

でもスケールが大きすぎたので、ダイバーの部長から「こんなところでダイビングしたくない!」と言われ(笑)、海に対する優しさを忘れていたことに気づきました。

■ 第2案:Boundaries that harmonize the sea and the island 海と島を調和する境界線

森 海が島を削る危険な場所ではなく、自然を享受できる豊かな場所にしたい。島の人の気持ちを想像しながら島と海と人の在り方を考えつづけました。

それは島が削られることなく回復していくことがシンプルかつ一番理想的なのではないかと思いました。むしろ削られずに大きくなっていければ嬉しいかな……と。

その時にマサチューセッツ工科大学のGrowing Islandsという研究を見つけました。浅瀬に物体を置くと波の力で少しずつ砂が堆積していくという研究です。

山口 砂の堆積は天橋立など自然現象として起こっていることです。自然現象を取り入れて沿岸部を再生させるという考え方は、このコンペにフィットしていると思い、意匠チームの方でまず案をドライブさせていきました。

—— 島を成長させる案が意匠チームから出てきたときの印象を教えてください。また、裏付けとなる技術はどうなっているのでしょうか。

齋藤 まず砂を堆積させる技術に驚きましたが、それを建築に生かすという発想がすごい! と思いました。それを設備チームとしてどのように発展させていけばよいか難しい面もありましたが、波力を使ったアイデアは何かあるだろうとワクワクしました。

日隈 設備チームにとっては、自然環境と建築のつながりについて様々な調査をするチャンスになりました。波力発電の発電量、ごみをどうやったらエネルギーに変換できるか、農地や緑地が拡大するとCO2をどのくらい吸収できるかなど、たくさんの試算をしました。

それで、意匠チームから出てきた砂を蓄積させるためのかたちが、波力発電のためにも有効なかたちであることが確認できました。

松尾 砂が堆積していくということは、地面にずっと接地をしているとダメですよね。建物を浮かせるという常識を破ったことに挑戦できるので、楽しめるなと思いました。

影澤 GLの変化に合わせられるよう、下に浮き袋の役割をする空間をつくり、その浮力と建物の重量でバランスがとれるようにしています。本当は建物の曲線と波力のバランスも検討したかったのですが、実際にはそこまではできず……残念でした。

松尾 もっと検討したいことがたくさんあったことで、構造設計者として今後の課題が山積していることに気づくことができ、それがよかったと思います。

■ 最終案:

—— 入社後1年目の研修を終え、2年目の7月〜9月にかけてコンペ案を作成したそうですね。このコンペ案作成から得た経験・知見を今後の実務にどのように役立てていきたいですか。

山口 今回のテーマは、この先の建築業界でスタンダードになり得る「regenerative」という価値観でした。提案の中では、島の再生させだけではなく、その他にもさまざまなモノや環境、エネルギーの再生を考慮しています。例えば、島で排出されるプラスティックゴミを壁面の建材として再利用したり、雨水や海水を飲料水として活用したり……。

個人的には、木材に興味があり、木の再生や、林業のことも考えたいと思っています。この3カ月間の思考は、大きなスケールで環境を考えていくための種になったと思います。

齋藤 建築で環境課題をどのように解決できるかという発想が求められた提案づくりでした。その課程で、発想しだいで最新技術を建築に応用できることに気づきました。僕は電気出身なので、建築は環境に対してこんなことまでできるんだ!と思いました。

建築学科だけでなく、エネルギー分野などの人が建築業界に入ってくると、環境問題にもっとアプローチできる発想が出てくるのではないかと思います。

コンペだけでなく、このような挑戦を今後は事業としてやってみたいという興味が湧いています。将来、マイクログリッドなど地域の再開発などをやってみたいです。

日隈 コンペの初期段階から使えそうな技術、面白そうな自然の仕組みなどいろんなことを調べながら参加していました。私自身は空調を専門としていますが、これまで知らなかった知識や知見がコンペのおかげで広がりました。エネルギーの試算方法など今後のプロジェクトに活かしていきたいです。

影澤 普段は地震力に対する構造設計が多いですが、今回は波力にどう耐えるかということで、日常の仕事とは異なる調べ物や検討が多くて楽しかったです。日本は津波対策もありますので、沿岸部の設計には生かせると思いました。

松尾 浮かせるという時点で、普通の建築とは違い、力学の原点に立ち返ったように感じました。どうすれば成り立たせることができ、どうすれば説得力を持たせることができるのか、力学の原点から考えてどうするのがよいか……と。理論式に依存せずに、本当にそうなのかという疑いの目をもって、根本的なところで考える姿勢を実際のプロジェクトにも活かしていきたいです。

森 このコンペをきっかけにregenerativeという考え方に出会いました。地球環境問題を調べていくと既にそれを改善するための技術や試行があったので、そうしたものを建築設計者としてどのように役立てていくか—— 。その時にどのようなアイデアならば、未来の空間として共感を得られるのか、それを示さなければならないと感じました。

また、パリで行われた受賞式に出席できたのもよい体験でした。受賞式後に審査委員長のドミニク・ペロー氏と話す機会があり、率直な意見をいただきました。「実際に建てる大きさに感じるし、建ててみたいね」という言葉は心底嬉しかったです。僕はまだ27歳の若輩者ですが、未来の地球に対する発想や考えは年齢や国籍、業種に関係なく議論ができると、肌で感じました。今後のプロジェクトも世界に発信できるようなものにしていきたいなと強く思いました。

聞き⼿:「⽵中のデザイン」WEBサイト編集WG

(2024年7月9日 竹中工務店東京本店にて)

Figures are Jacques Rougerie Foundation−International Architecture and Innovation Competition 2023 submission.