敷地内の間伐材で作る小径材大空間

構造設計|TTC Shimoyama 環境学習センター

FEATURES01

細く短い間伐材で無柱空間をつくる

敷地周辺に残る里山を中心とする希少な自然環境をフィールドとした環境学習を行うための施設です。敷地内の環境整備の副産物として生じた間伐材を活用して木造建築をつくりました。

かつて人の手があまり入っていなかった山林の間伐材は痩せていて細く、搬出経路が十分に整備されていないため短く切断されて搬出されます。その間伐材から得られた「細く、短い」製材をデザインに活かしながら、10mスパンの無柱空間を作り出すことが求められました。それに対して、ふたつの新たな相持ち構造を考案し、制約を個性に変えた小径木大空間を実現しました。

細く短い間伐材(切断面の数字は直径を示す)

細く短い間伐材(切断面の数字は直径を示す)

敷地周囲に広がる里山環境を活かした環境学習施設

敷地周囲に広がる里山環境を活かした環境学習施設

FEATURES02

ズレながら支え合う相持ち立体梁

「ZIGZAG梁」

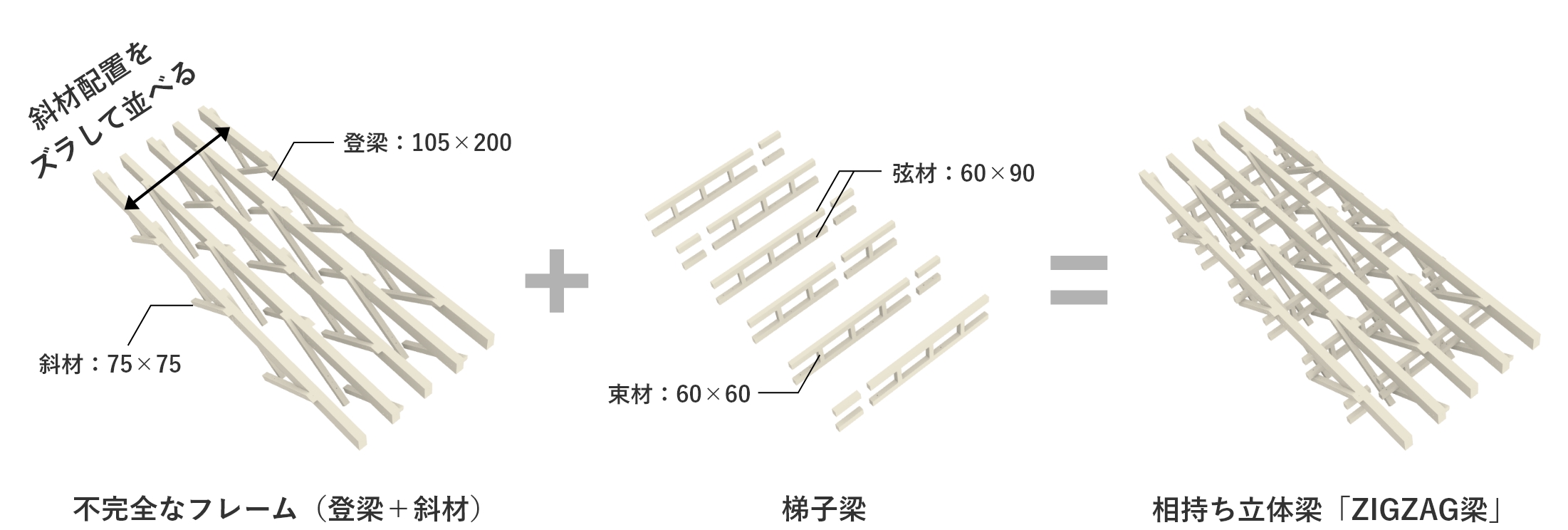

トラスや張弦梁を使えば大きなスパンを支えることができますが、長く連続する下弦材が必要となります。短い製材を金物で長く継いだ下弦材が空間を支配することは、この建物にふさわしくありません。そこで、単体では不完全なフレームが、梯子状の梁を介してズレながら互いを支え合う相持ち立体梁「ZIGZAG梁」を考案しました。

ZIGZAG梁で10mスパンを支える多目的室

ZIGZAG梁で10mスパンを支える多目的室

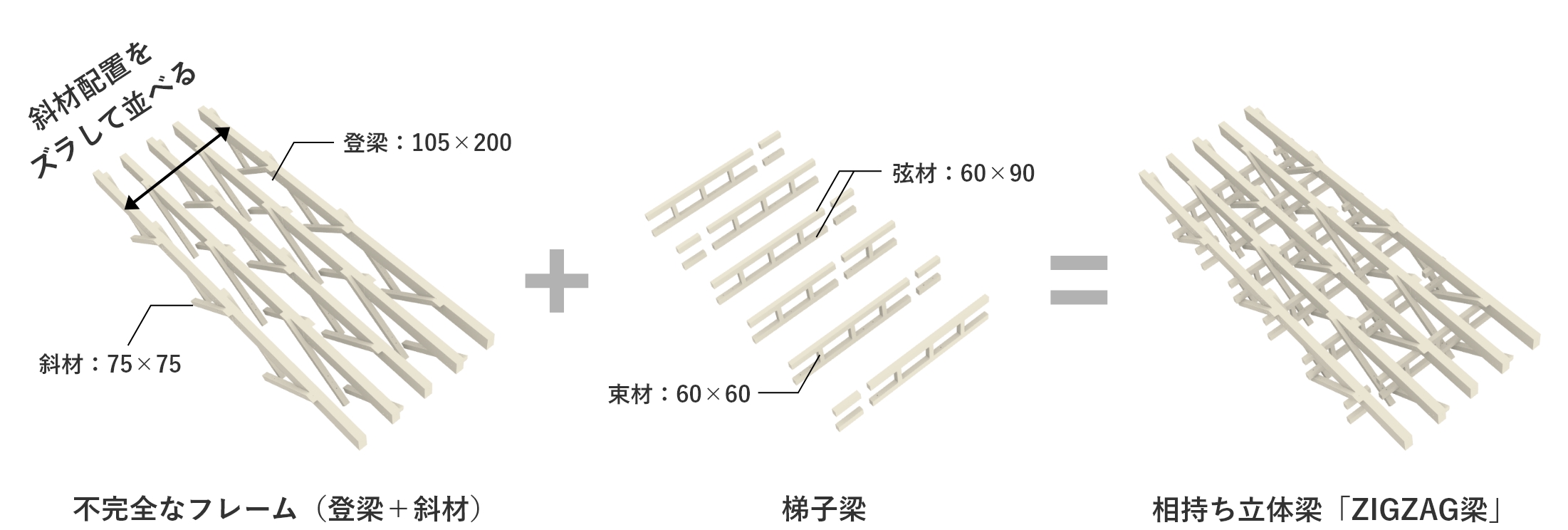

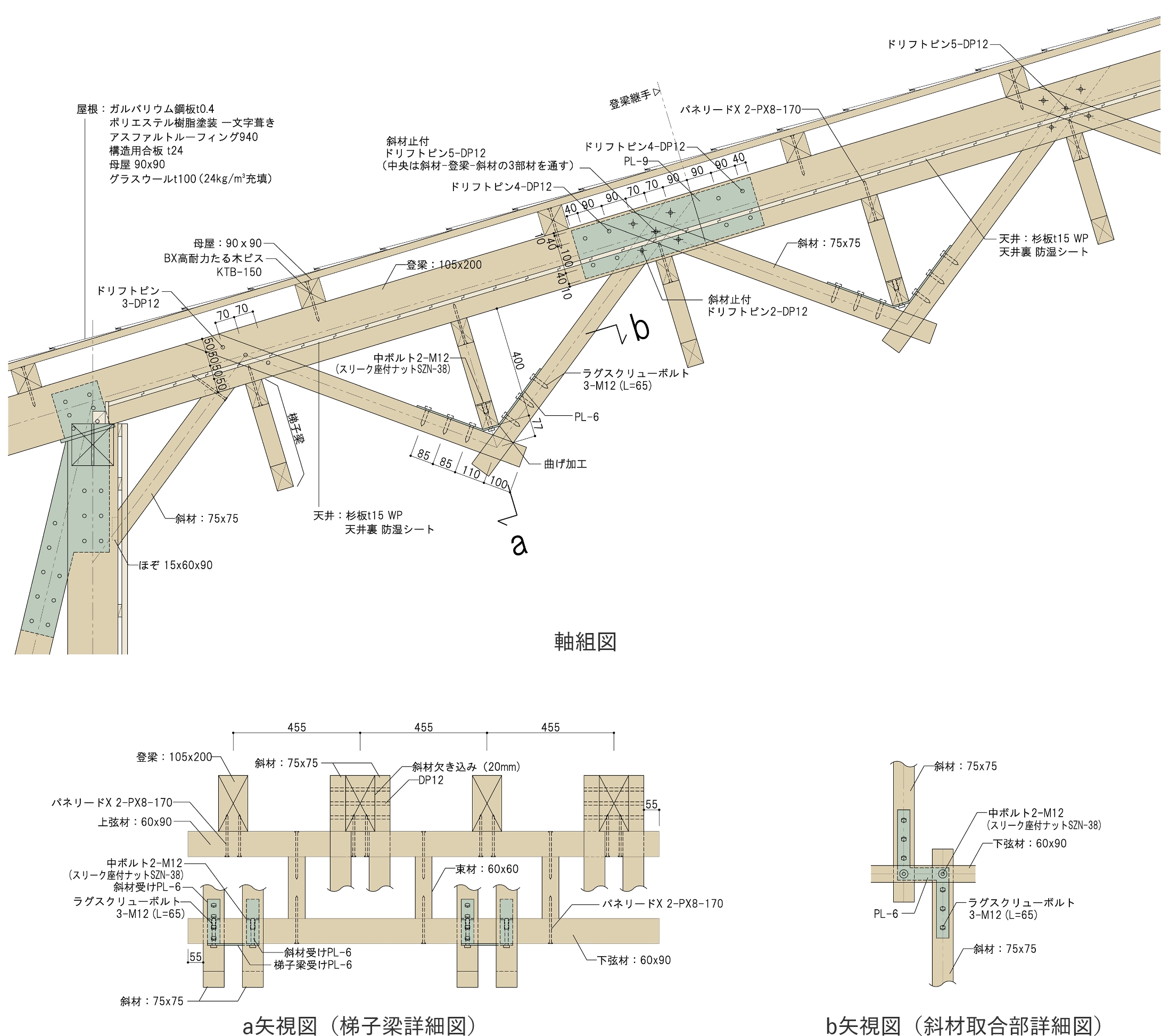

登梁と斜材だけの不完全なフレームでは斜材に力が入らず、剛性が足りません。そこに束材を足すことで連続した張弦梁をつくることができますが、斜材と登梁の取り合い部には大きな曲げが入ってしまい、まだまだ剛性が足りません。

ZIGZAG梁では、斜材配置のズレた隣接フレームを接続する梯子梁が立体的なストラットとして登梁と斜材の間を突っ張ることで、軸力系の力の流れで登梁の曲げを軽減し、架構の剛性を高めています。

ZIGZAG梁の施工状況

ZIGZAG梁の施工状況

FEATURES03

ズレが生み出す効果

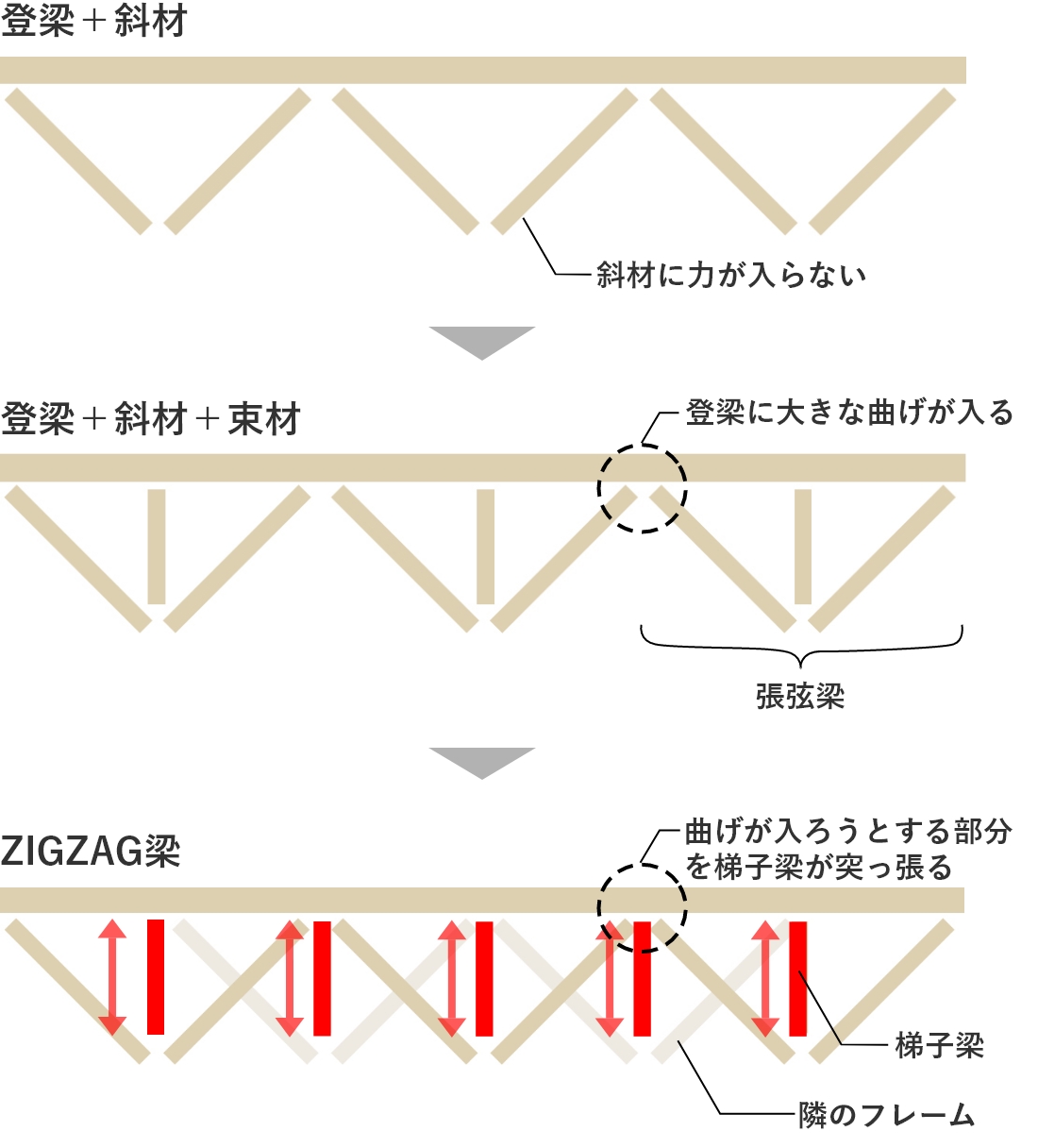

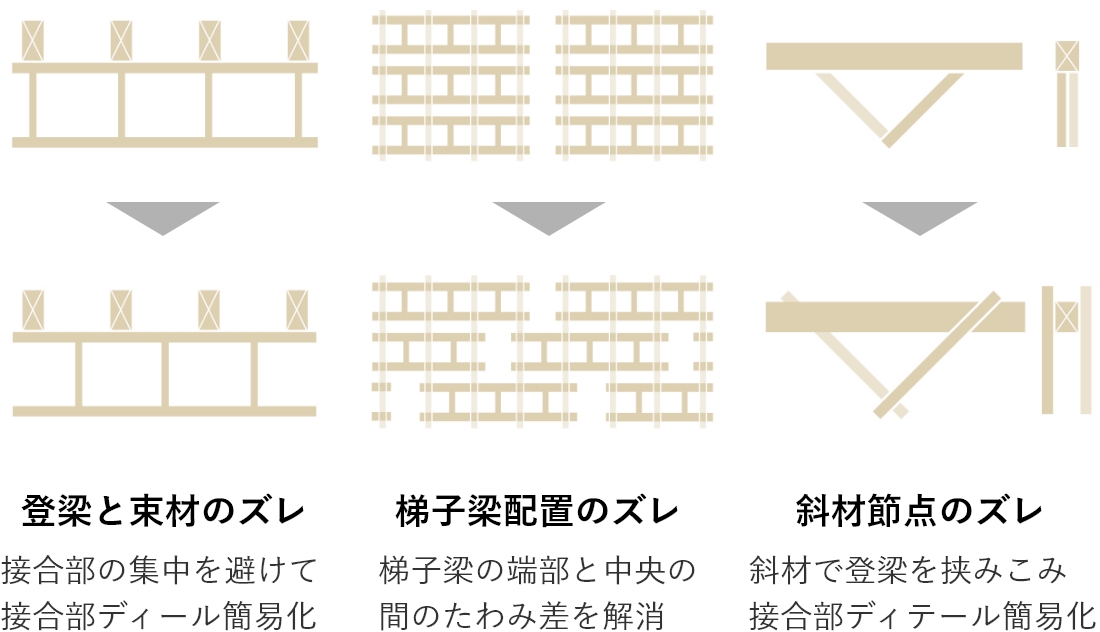

ZIGZAG梁には架構システムの肝となる斜材配置のズレの他にもいくつかのズレを意図的に仕込んでいます。これらのズレは、力の流れが不連続であるかのような視覚的効果により個々の製材の存在感を強調するとともに、接合部ディテールの簡易化やたわみの大小の解消などのメリットを有しています。

複数のズレにより製材が浮遊したように見える架構

複数のズレにより製材が浮遊したように見える架構

FEATURES04

金物を見せないディテール

空間を支配する斜材は、製材の構造性能を確認するための打撃式グレーディングマシンを使用できる最小寸法である75mm角を採用し、スケールに対するディメンションが適切となるよう、意匠設計者とともに登梁ピッチや梯子梁せいのバランスを追求しました。立体交叉する斜材接合部の金物は、見上げた時に製材に隠れるよう形状や接合具の種類・配置のスタディを繰り返し、細く短い製材を際立たせるようにしています。

斜材接合部の施工状況

斜材接合部の施工状況

FEATURES05

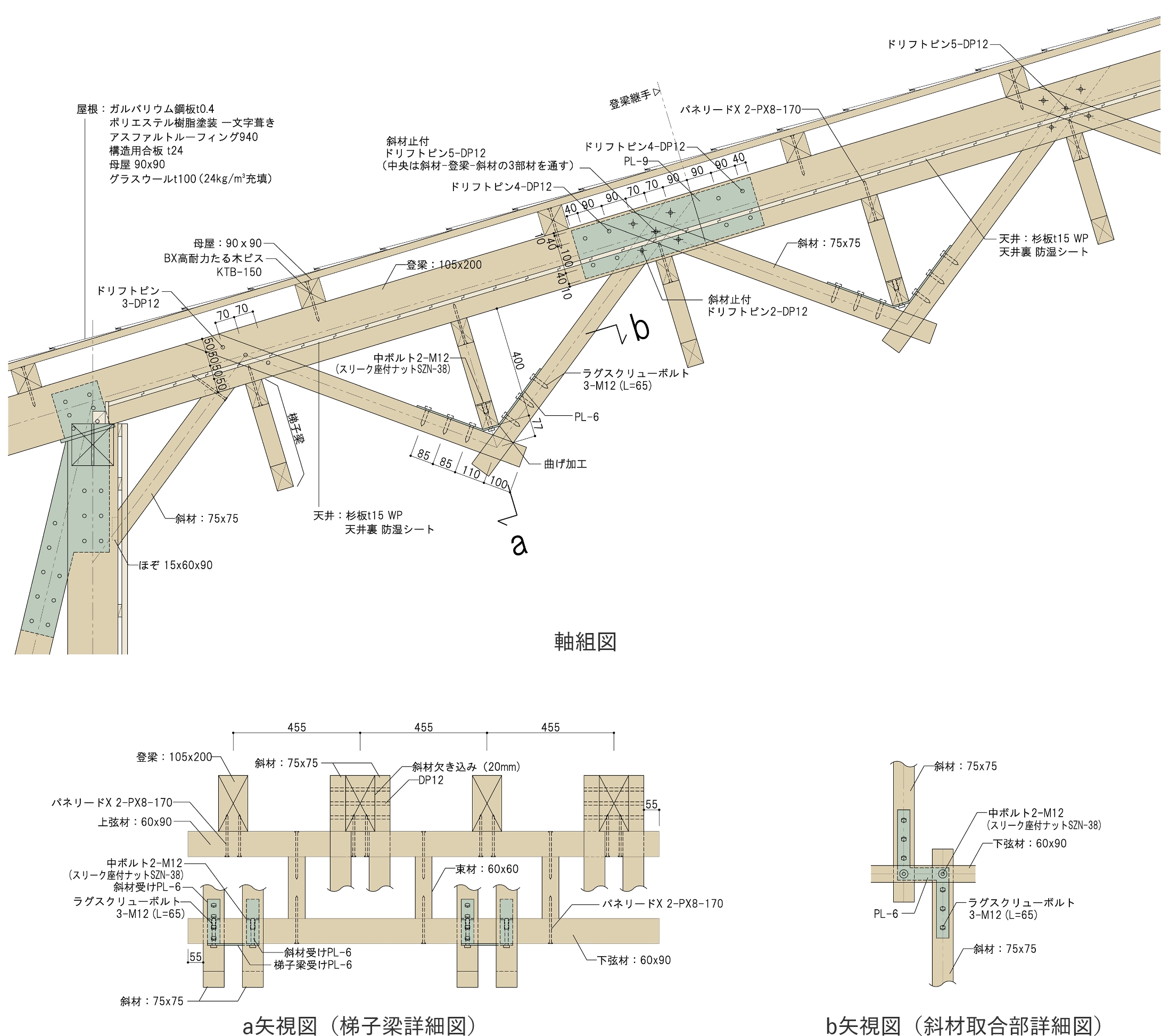

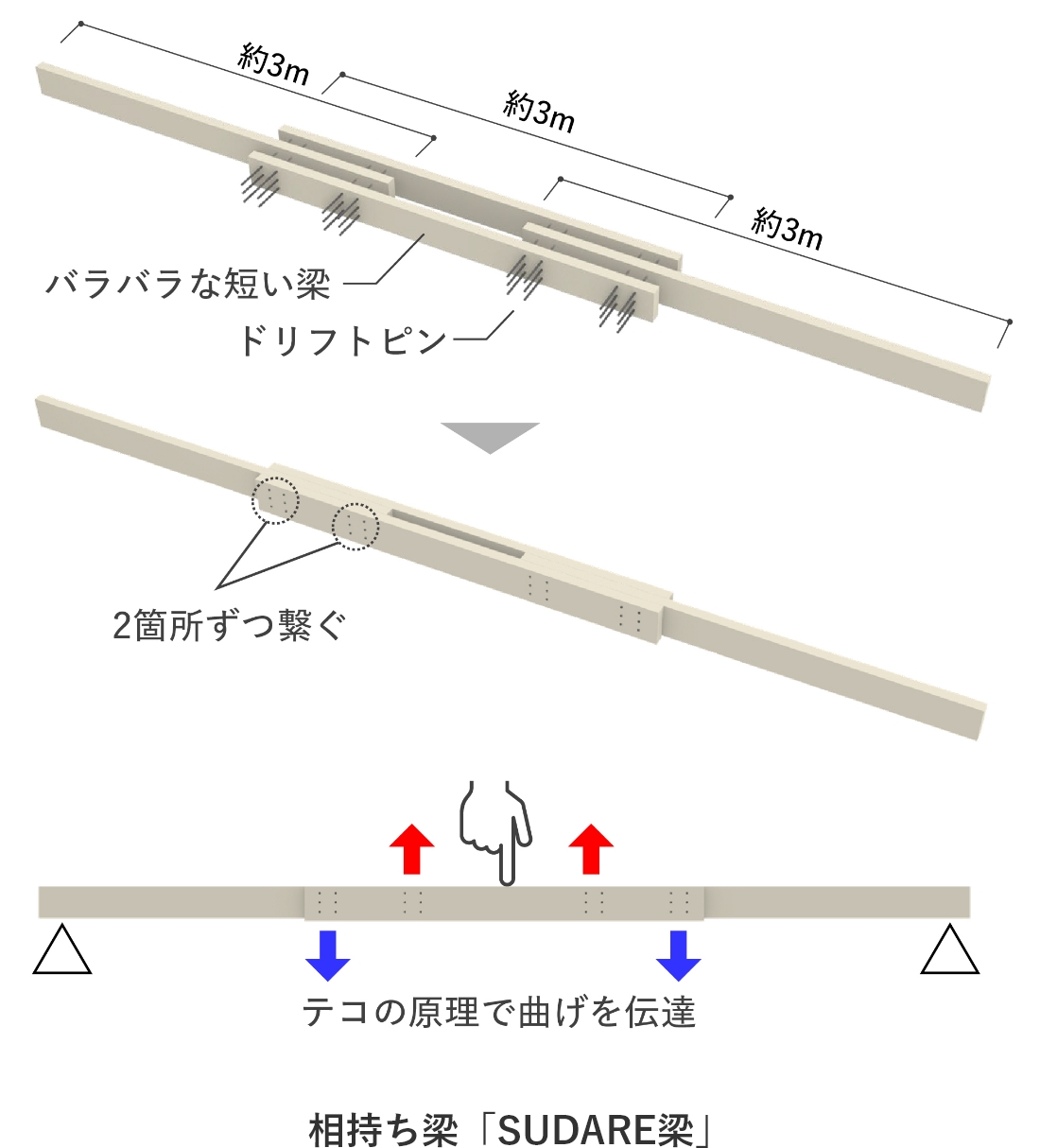

挟んで繋ぐ相持ち梁「SUDARE梁」

半外部空間となる屋外作業場には、木が雨掛かりとならず、さらに鳥が巣を作りにくくするために、ZIGZAG梁とは異なる平面的な屋根架構が求められました。それに対して、バラバラな短い梁を挟みながらラップさせ、ドリフトピン接合で2箇所ずつ繋ぎ合わせることで、テコの原理で曲げを伝達する相持ち梁を考案しました。曲げの伝達機構が南京玉すだれと似ていることから「SUDARE梁」と呼ぶことにしました。

半外部空間となる屋外作業場

半外部空間となる屋外作業場

竹ひごを2箇所ずつ糸で繋ぐことで長く伸びる南京玉すだれ

竹ひごを2箇所ずつ糸で繋ぐことで長く伸びる南京玉すだれ

FEATURES06

並列化により面をつくる

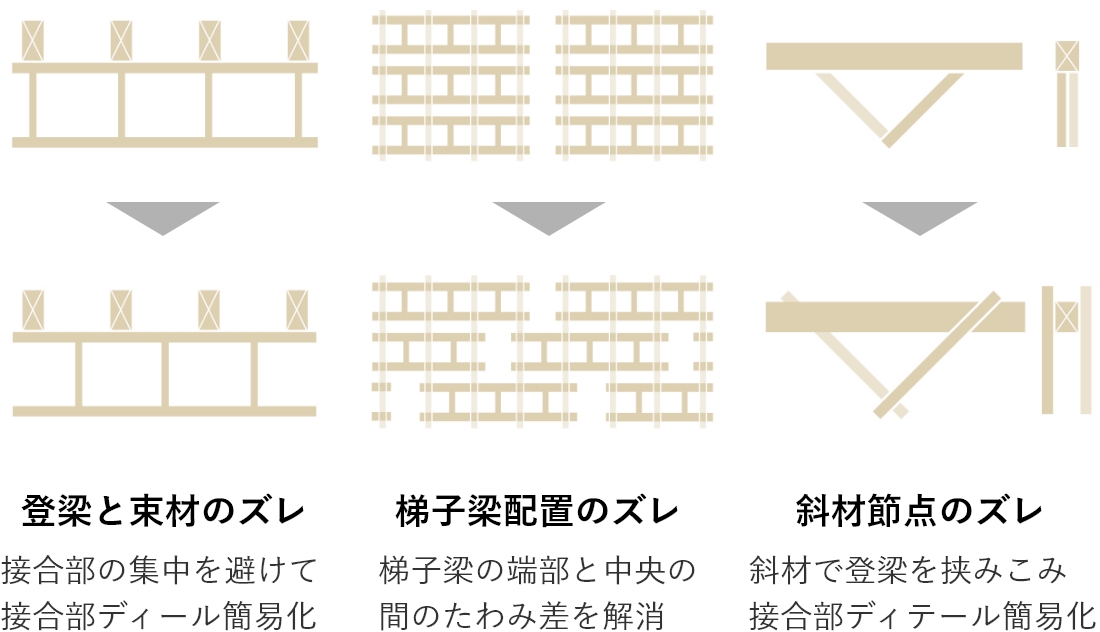

SUDARE梁は1組の並列本数を増やすことにより、限られた梁せいのなかで剛性を高めています。さらに、1組のSUDARE梁を455mmピッチで並べることにより、負担する荷重を小さくしています。このように並列化を繰り返していくことで、すだれを広げたような架構をつくり、大きな屋根面を支えています。

梁がラップする部分には製材が密集しますが、直列する梁せいに20mmの差を設けることで、凹凸による陰影をつくり、個々の製材の存在感を強調するように配慮しました。

並列化により限られた断面で大きな屋根を支える

並列化により限られた断面で大きな屋根を支える

蔦壁 潤一郎

石田 高義

金子 侑樹